En 1844, l’armée française débarque sur la Grande Terre, principale île de Nouvelle-Calédonie / Kanaky. Dès ce jour, les droits les plus inaliénables du peuple à disposer de sa terre ont été violés. Les kanak sont relégués par les lois coloniales de l’indigénat, comme tous les peuples colonisés, au rang de sauvages. L’État français s’empare des terres kanak. En quelques années, les terres qui étaient par droit coutumier et ancestral la propriété des clans, sont morcelée. Les terres dites « inoccupées » sont prises par l’État, c’est à dire comme dans tout système agraire, les terres laissées en jachère pour le renouvellement de leur fertilité. Les kanak sont déplacés dans des réserves, privés de droits, mais pas d’imposition ni de corvées, tandis que les colons s’installent et se rachètent les terres. Le droit de propriété bourgeois, privé, est imposé par la force à une société qui ne le reconnait pas. Les colons font passer leurs troupeaux sur le peu de terres kanak restantes. En 1865 le premier colon français est tué par un jeune chef, Poindi Poitchilli : c’est le début d’une longue lutte de résistance à l’oppression coloniale. Les masses kanak, à l’époque inspirées par les actes de résistance de Poitchilli, lui attribuent un pouvoir sacré : celui de foudroyer ses ennemis à distance. Cela montre que la résistance à l’oppression a toujours élevé l’esprit des masses et gonflé leur cœur, dans une forme qui correspond à son époque.

Au début des années 1980 les kanak ne possèdent que 10% des terres, tandis que les colons en possèdent 90%. Lors du grand soulèvement de 1984, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) reprend la revendication principale des masses kanak : la propriété de leur terre.

À la question de la terre s’ajoute le contexte politique colonial. Ce n’est qu’après guerre, en 1946, que le statut de l’indigénat prend fin, dans la situation d’équilibre stratégique entre la révolution et la contre-révolution au niveau mondial. Dans le monde entier les luttes de libérations nationales s’accentuent, et l’impérialisme français cherche à garder ses marchés qui sont menacés par le socialisme d’une part, et par la lutte inter-impérialiste d’autre part. Pour conserver ses colonies, l’État français met en place des partis de collaboration, de cogestion coloniale. L’autonomie politique est accordée en 1956, avec la création d’un gouvernement local intégré à l’État. Les kanak accèdent au suffrage universel pour la première fois, les institutions sont principalement sous le contrôle de kanak via l’Assemblée territoriale mise en place par l’impérialisme français pour contenir les révoltes. Le principal parti qui soutient alors l’autonomie, l’Union calédonienne, « déclare solennellement ne jamais demander l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie et exclure du groupement toute personne qui la demanderait » lors d’un congrès. L’UC amène à lui les masses qui veulent lutter pour la liberté, mais sans leur en donner les moyens, et la première revendication est toujours la terre. Cette contradiction est au cœur de l’histoire récente de Kanaky ces dernières décennies. Sous le régime ultra-réactionnaire de De Gaulle, des milices gaullistes et fascistes de colons font pression pour couper court aux revendications pour la terre, et l’Assemblée territoriale est dissoute en 62, c’est la fin de l’autonomie. Le mouvement nationaliste kanak est dans une impasse, il est dirigé par des collaborateurs d’État, et soutenu par les masses qui tendent vers l’indépendance. L’autonomie, qui a duré 6 ans, n’a réglé ni la question de la terre, ni le pillage des richesses minières, ni la misère des masses, ni les violences des colons.

Pour noyer le mouvement national kanak, qui devient plus combatif à la fin des années 1960, l’État français met en place une politique de colonisation intensive. Le premier ministre Pierre Messmer l’exprime clairement en 1972: « La présence française en Calédonie ne peut être menacée sauf guerre mondiale, que par une revendication nationaliste des populations autochtones appuyées par quelques alliés éventuels dans d’autres communautés ethniques venant du Pacifique. À court et à moyen terme, l’immigration massive de citoyens français métropolitains ou originaires des départements d’Outre-mer (Réunion), devrait permettre d’éviter ce danger, en maintenant et en améliorant le rapport numérique des communautés ». Le maire de Nouméa le disait plus simplement « Il faut faire du Blanc ».

La jeunesse kanak génère en 1968 les Foulards rouges, et les Jeunes de la Grande Terre. Ce sont des organisations combatives, indépendantistes, inspirée par le souffle de la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne et par les héroïques luttes de libérations nationales qui brisent les empires coloniaux partout dans le monde. En 1975 les forces indépendantistes font un premier pas vers leur unification, et publient un communiqué pour l’indépendance kanak. Ce processus d’unification se fait dans la lutte contre les opportunistes qui veulent toujours ramener les masses dans l’impasse de l’autonomie, d’une négociation chimérique avec l’État colonial.

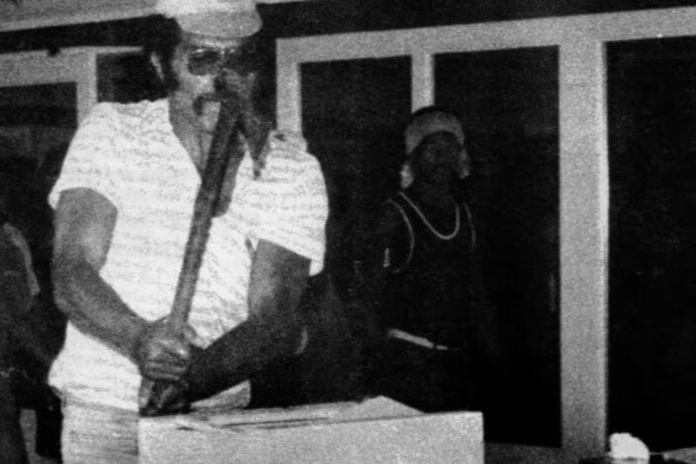

Pour endiguer le mouvement indépendantiste qui se renforce, alors que les kanak ne sont plus majoritaires sur leur propre pays, l’État continue de faire miroiter une nouvelle autonomie en 1979 avec le « statut Dijoud », et l’Assemblée nationale locale adopte en principe la réforme foncière, le maximum qui peut être obtenu dans le cadre légal. Mais cette représentation nationale a un poids, et des comités de revendication des terres se créent, les occupations de terres se multiplient, c’est une guerre de libération ouverte qui commence. Pierre Declercq, dirigeant de l’UC est assassiné en 1981, et Eloi Machoro lui succède comme secrétaire général. C’est lui qui, en 1984, alors que la lutte armée est déjà engagée par les masses pour l’occupation des terres, brise une urne avec une hache pour dénoncer la mascarade électorale. Les nombreuses organisations et partis pour l’indépendance se rassemblent pour créer le FLNKS en 1984, le Front de Libération nationale kanak et socialiste. Les comités de lutte fleurissent à travers le pays, le Comité des terres de la côté ouest récupère plus de 6000 hectares des mains des colons. Les révolutionnaires neutralisent le GIGN et désarment les milices de colons, les gendarmeries d’Ouvéa et de Thio sont prises.

L’État utilise une double répression : par la force, et par la manœuvre politique. Les loyalistes, opposés à la fois à l’indépendance et à l’autonomie, finissent par soutenir l’autonomie pour étouffer la lutte de libération. Un gouvernement provisoire, clandestin, est mis en place par le FLNKS avec à sa tête Jean-Marie Tjibaou. Le FLNKS donne le mot d’ordre de lever des barrages dans tout le territoire, en réaction les colons perpétuent des massacres. Deux frères de Tjiabou tombent en martyrs dans une embuscade. Les meurtriers seront relaxés. Eloi Machoro devient ministre de la Sécurité, il mène plusieurs affrontements contre les colons armés et meurt en martyr de l’indépendance le 12 janvier 1985, encerclé par le GIGN. Ses assassins sont immédiatement évacués de Kanaky par peur des représailles et l’état d’urgence est décrété le jour même. En février, le FLNKS tient un congrès et établit des embryons de nouveau pouvoir, démocratique, à travers les comités de lutte, et déclare que c’est la base légitime du pouvoir, là où les masses s’organisent pour la lutte. Des écoles populaires sont créées et les écoles coloniales sont boycottées.

La lutte armée est écrasée dans le sang, mais pas la volonté d’indépendance qui a fait se lever les masses kanak. La surveillance militaire des tribus est mise en place, l’État fait peser tout son bras armé pour étouffer l’insurrection. 4 ans plus tard, alors que la situation est toujours insurrectionnelle malgré l’occupation militaire, un commando du FLNKS prend d’assaut la gendarmerie d’Ouvéa et prend 27 otages pour négocier l’annulation des élections régionales, le retrait de l’armée, et la nomination d’un médiateur. Le lendemain de la prise d’otage, l’abstention aux élections présidentielles de 1988 atteint 84% par endroits. L’île d’Ouvéa est interdite aux journalistes, des affrontements ont lieu dans toute la Kanaky, des fusiliers marins sont débarqués sur la Grande Terre. Dans l’entre deux tours des présidentielles, l’assaut est donné sur la grotte où le FLNKS retient les otages. Le jour de la réélection de Mitterand, 19 martyrs de l’indépendance sont enterrés.

Le FLNKS, faute de stratégie militaire conséquente, renonce à la lutte armée. Les accords qui suivent depuis 1988 sont marqués par l’accentuation des contradictions: colonisation massive, misère pour les masses, enrichissement colossal des monopoles et des colons. Les soulèvements de 2024 ont été la réponse juste des masses à la réactionnarisation et au renforcement de l’exploitation de l’impérialisme français en Kanaky.